轨道交通场站周边综合开发模式研究

2021-03-31

作者:

孙鸾英 曲海锋(城市建设部/上咨经济发展研究院城市发展研究中心)

截至2021年1月,上海市轨道交通网络共有19条线路、运营里程772千米、车站459座(其中换乘车站64座)、车辆基地30处,且自2006年起,本市轨道交通企业积极参与轨道交通场站开发。本文旨在结合现有开发模式及存在的问题,提出具有可行性和可操作性的对策建议,实现轨道交通外部效益内部化,从而反哺轨道交通建设和运营。

轨道交通的建设有效缓解了城市交通矛盾,提升了交通服务水平,实现了交通可持续发展,助力沿线地块的开发建设。但轨道交通项目同时具有投资规模大、运营成本高、准公益性等属性,难以依靠自身的运营收入来平衡建设投资和运营成本,财政资金压力较大。

因此,在集约紧凑型城市发展的需求下,对轨道交通场站上盖及周边地块综合开发,不仅能够提高土地利用率,使周边土地资源得到优化配置,也能够获取土地开发受益,减轻政府和运营部门负担,促进轨道交通产业健康、稳定发展。

一、本市常用开发模式分析

(一)与社会资本合作开发模式

此模式由政府出让土地给轨道交通企业,轨道交通企业再与开发商联合开发。过去采用较多的操作方式是股权转让,一般由轨道交通企业取得土地使用权,并在公开市场上通过招标引入优质开发商,后通过股权转让与开发商成立项目公司,从而实现将部分股权收益提前变现,促进反哺机制形成。此模式可借助合作伙伴的资金和运作能力减轻自身负担、弥补自身不足,也可共担风险、共享收益,实现政府、轨道交通企业、开发商综合效益最大化。但对轨道交通企业股权管理能力要求较高,且相关政策明确提出以协议方式取得的建设用地使用权不允许股权合作,这在极大程度上限制了既有的合作模式;若采用招拍挂方式,又无法确保轨道交通企业获得土地使用权。

(二)轨道交通企业自行开发模式

此模式由政府出让土地给轨道交通企业,轨道交通企业自行开发物业,整个开发过程由轨道交通企业主导,包括土地取得、建设和运营,多采用协议出让或划拨方式获得土地使用权,如轨道交通1号线莲花路商业广场、10号线江湾体育场站地下空间。该模式下,轨道交通企业作为综合开发的唯一投资方,享有土地开发收益的控制权,可获得二级市场土地增值收益,实现土地增值收益完全内部化,保证后续的开发运营收益反哺轨道交通建设和运营,减轻后期资金压力。但轨道交通企业通常缺乏开发体量较大项目的独立开发和经营经验,可能存在物业销售和经营效果的风险,且前期资金投入较大。

(三)开发商自行开发模式

此模式由政府出让土地给开发商,开发商单独进行二级开发,整个开发过程由开发商主导,包括土地取得、建设和运营。以相关区(县)为主的车站周边地块综合开发较多采用这种模式,政府财政收益主要是一次性的土地出让金,无法获得长期可持续的收益,建设和运营效益、风险全部由开发商承担。在这种模式下,由于开发商一般对轨道交通场站相关构造、技术等缺乏了解,在开发过程中可能会形成新的隐患,同时也会增加开发难度、延长开发周期、导致开发成本。(四)与区或区属国企合作开发模式此模式下采用协议出让、招拍挂或划拨方式获得土地使用权的均有,如轨道交通金桥停车场、5号线南延伸盾构井上盖、9号线九亭站上盖、11号线嘉定新城站上盖等项目。此模式可将二级市场获得的开发收益实现内部化,减轻市区财政压力,但由于现有政策较少考虑区里利益,且轨道交通上盖开发因大板建设会增加建设成本,经调研发现大部分区里目前参与开发的积极性并不高。

二、本市轨道交通场站开发案例

自2006年起,上海申通地铁资产经营管理有限公司(以下简称申通资产)积极参与场站及周边地块物业开发,陆续建成如吴中路万象城、徐泾天空之城、莲花路站商业广场、汉中路站综合交通枢纽等项目。截至2016年累计获得15块土地,合作开发面积近318万平方米,持有建筑面积近87万平方米。

(一)吴中路万象城项目

万象城项目位于轨道交通10号线吴中路停车场地块,北临吴中路、西临外环线、南临虹泉路、东临虹莘路,占地面积20.24公顷,总建筑面积52.9万平方米,由申通资产与华润旗下BIG LEAP GROUP LIMITED合作开发(详见图1)。

2007年6月,原市规划局下发《吴中路停车场控详规划审核意见》,明确该地块用地性质为“市政综合用地”;2009年7月申通资产通过招拍挂方式获取土地开发使用权;2009年12月成立上海通益置业有限公司;2010年6月通过产权交易所转让通益公司部分股权,与合作开发商共同开发项目,即采用半招商引资的方式进行相关物业开发。

(二)徐泾天空之城项目天空之城

项目位于青浦区徐泾镇北区核心位置,距虹桥交通枢纽9千米,总用地面积26公顷,为轨道交通17号线徐盈路站和徐泾车辆段轨行区、运用库、检修库、南侧试车线及小部分被入库线和试车线包围的白地,由申通资产与上海万科房地产有限公司合作开发(详见图2)。

2014年6月,地块调整控详规划获批;2015年1月,通过采用复合式招拍挂出让方案、由申通资产竞得徐泾镇徐盈路西侧地块的土地开发权,并成立项目开发主体;2015年9月,经上海联合产权交易所网络竞价(一次报价)方式报价程序,上海万科房地产有限公司最终获得部分股权,双方签订股权转让合同。

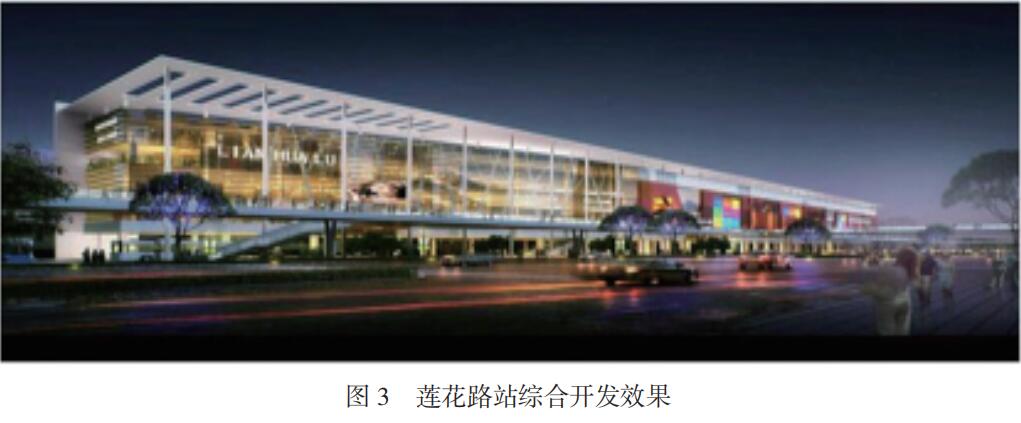

(三)莲花路站项目

莲花路商业广场位于闵行区南方商城商务区,轨道交通1号线莲花路站站前北广场,紧邻沪闵路。项目占地17617平方米,规划用地性质为商业、交通枢纽综合用地,总建筑面积49995平方米。由申通资产进行独立开发,于2018年12月获取土地,土地获取方式为协议出让(详见图3)。

(四)汉中路站项目

轨道交通1号线汉中路站上盖综合开发项目位于静安区苏河湾,北至恒通路、西至恒丰路、南至苏州河、东临地铁恒通大厦及梅园路,规划用地性质以住宅、商业、办公为主,由申通资产与凯德旗下CCH(CTM)InvestmentHoldingsPte.Ltd.合作开发,包含92#和95#两个地块,土地使用权获得时间分别为2010年3月、2011年11月,获取方式均为招拍挂(详见图4)。

![]()

三、存在问题分析

本市在综合开发实践探索中逐步积累了日益成熟的经验,相关部门也先后颁布配套政策,明确轨道交通场站综合开发的主体、土地获取途径、规划编制、开发原则、开发方式等,但实际操作中仍存在问题。

(一)土地出让方式限制了开发模式

若以协议方式取得的建设用地使用权应以自主开发为主,这对轨道交通企业开发能力提出了较高要求,一定程度上限制了其与开发商合作的模式,不利于综合开发项目的专业化打造,进而可能会影响土地开发效益。若以招拍挂方式出让土地,则不能确保轨道交通企业获得场站周边土地的使用权,因而无法使轨道交通企业发挥统筹协调作用。

(二)自主开发难度大,开发资金欠缺

轨道交通企业尚缺乏完全自主开发,尤其是大体量综合开发的能力,以及与大型地产商竞争的实力,且开发前期需要投入资金较多,进一步加剧了轨道交通企业的融资负担,开发收益也具有不确定性和滞后性,在一定程度上制约了其参与综合开发的动力,不利于融资活动的市场化运行。

(三)开发积极性不高

因存在前期规划要求与项目经济性之间不可调和的矛盾、开发主体与上盖大板建设主体关系不明确等问题,导致工程建设审批流程复杂、工程周期延长、预留结构成本大为增加,造成开发收益无法覆盖动迁和建板成本,且建设用地指标需由区里自我平衡,影响了区政府和相关区属企业参与动迁、调整控详规划等的积极性,区里更愿意通过直接出让周边土地获取一级开发收益及二级开发市场的税收收益。

(四)规划设计主体衔接不够

部分区域轨道交通场站设计和建设时,周边地块控详规划及控详规划修编、规划用地指标、开发强度等尚不明确,往往造成轨道交通场站建设与周边地块综合开发的时序不协调,呈现出轨道交通建设先行、综合开发滞后、整体协调性较差、未能形成有机整体的局面。

四、相关对策建议

根据新一轮城市总体规划和轨道交通线网规划,本市还需布设约30处车辆基地、总用地规模约1万亩,以及近400座车站。为节约集约利用场站及周边土地,实现外部效益内部化,轨道交通可持续、良性发展,提出相关对策建议。

(一)创新土地使用权出让方式

轨道交通建设运营单位如何跨越“招拍挂”门槛,通过合法途径取得土地使用权,通过与知名企业合作开发物业来获取经济回报,进而减轻地铁投资与建设项目的巨大资金压力,成为当前需要认真面对和解决的重点问题。

因此,需对轨道交通沿线土地的出让方式、分层出让等关键性瓶颈环节进行配套改革和必要的政策支持,以进一步破除“地铁+物业”联合开发模式的相关制度障碍。建议创新土地使用权出让机制,丰富出让形式,在保障轨道交通企业获得土地使用权的同时,给予最大自主权,取消限制其与地产开发商合作的相关规定,适度引入社会开发商共同开发,以更好地发挥各自的优势,实现共享收益,共担风险。

(二)建立规划统筹衔接的推进机制

建立由国土空间规划主管部门与轨道交通企业为一体的规划编制推进主体,允许轨道交通企业参与土地综合利用的全过程,在编制轨道交通选线专项规划的同时,编制或调整周边地区控制性详细规划,细化各场站商业开发的功能定位、合理确定开发总量和规模,尽可能实现轨道交通与周边土地开发的同步审批、同步建设、同步运营。可考虑将开发强度适当向场站及周边地块集中,提高规划容积率,增加可出售业态比例,实现轨道交通站场与地区开发功能之间紧密衔接,力争实现开发收益最大化。

(三)理顺各方关系

进一步理顺市、区两级政府之间,轨道交通企业及开发商的职责和利益分配等问题,探索最大强度兼顾合作各方利益的创新型合作方式;研究综合开发项目的规划及用地指标由市里统筹的相关政策,以减少地区政府与上盖开发主体的利益协调难度,真正体现政府对上盖开发政策供给和利益协同。

(四)加强相关配套研究

抓紧开展轨道交通与沿线物业开发项目的工程匹配特征研究,制定相关的技术标准和规范,明确轨道交通与综合开发的分界线,并预留专业接口;同时,应重点明确轨道交通建设及物业开发项目的审批程序及机制,包括开发预留结构的投资主体和资金来源等。

风险与不确定性——兼及对不确定性研究的初步思考

从风险管理实务中的“风险”定义出发,辨析后认为风险的本质是不确定性,界定风险为“影响目标实现的不确定性”。在不确定性日益成为这个时代显著特征的背景下,我们需要克服对确定性追求的天性,从“在不确定性中寻找确定性”转向“在不确定性中认识和把握不确定性”,实现对不确定性的被动地接受到主动地把握。本文以对中国风险管理界有着重要影响的两个组织(ISO[[[] ISO是国际标准化组织的简称,全称是International Organization for Standardization。ISO是由各国标准化团体(ISO成员团体)组成的世界性的联合会。制定国际标准的工作通常由ISO的技术委员会完成。]]和COSO[[[] COSO 即 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission的缩写,中文译为反虚假财务报告委员会发起组织,有时也被直译为美国科索委员会(如中国财政部2013年出版的第二版《企业内部控制框架》中即采用的直译方式)。]])对“风险”的定义说开去,辨析风险的本质就是不确定性,然后从社会学视角对不确定性的研究进行初步讨论。

05-19

2021上海投资咨询集团有限公司

沪ICP备05009749号-1

信访专线及邮箱:021-33050117 jjjc@sicc.sh.cn

技术支持:coolsite360